RPGあるある「ラストエリクサー症候群」とは?原因から克服法まで解説

「この強力なアイテムをもっと大事な時のために取っておこう」

――そう思っていたはずが、結局ゲームクリアまで一度も使わなかった。

そんな経験はありませんか?

使われなかった強力なアイテムを見て、「結局、使わなかったな…」と、ちょっぴりむなしい気持ちになります。

RPGをプレイしたことがある人なら、誰もが一度は経験するこの現象。

それが、通称「ラストエリクサー症候群」です。

この記事では、ゲーム用語として生まれた「ラストエリクサー症候群」の意味から、関連するキーワード、そして心理学的背景、さらには現実生活における応用例まで幅広く解説していきます。

目次

ラストエリクサー症候群の定義と語源・元ネタ

まずは、この「ラストエリクサー症候群」というものが一体何なのか、その基本的な意味と由来から見ていきましょう。もしかしたら、あなた自身も気づかぬうちに「患者」になっているかもしれません。

ラストエリクサー症候群とは?

ラストエリクサー症候群とは、ゲーム内で手に入る希少で強力な消費アイテムを、「もったいない」「もっと大事な場面が来るかもしれない」という心理から、結局一度も使わないままゲームをクリアしてしまう現象を指す言葉です。

ボス戦などのここぞという場面で使うつもりが、決断を先延ばしにし続けた結果、貴重なアイテムがアイテムボックスの肥やしになってしまう。そんな、多くのゲーマーが共感する“あるある”な行動パターンを的確に表現した俗語です。

語源は『ファイナルファンタジー』の最強アイテム

この言葉の元ネタとなったのは、大人気RPG『ファイナルファンタジー』シリーズに登場する「ラストエリクサー」という回復アイテムです。

特に、このアイテムが初登場した『ファイナルファンタジー6』での印象が強く、その特徴が「症候群」を生み出す大きな要因となりました。

「ラストエリクサー」の主な特徴

絶大な効果: 味方パーティ全員のHP(体力)とMP(魔力)をすべて回復させる。

極端な希少性: お店では決して買えず、ゲーム全体を通して数個しか手に入らない。

代替手段の存在: ほとんどの場面では、ラストエリクサーを使わなくても他の回復手段で乗り切れてしまう。

この「最強の効果」と「極端な希少性」が組み合わさったことで、プレイヤーは「こんな貴重なアイテム、生半可な場面では使えない」という強いプレッシャーを感じるようになりました。

ゲーマーの“あるある”から生まれた言葉

その結果、多くのプレイヤーが「ラスボス戦で使おう」「いや、クリア後の隠しボスまで取っておこう」と温存し続け、皮肉にも一度もその絶大な効果を体験しないままゲームを終えてしまうケースが続出しました。

この誰もが経験する特徴的な心理と行動が、多くのゲーマーの共感を呼び、「ラストエリクサー症候群」という言葉がコミュニティで自然発生的に広まり、定着していったのです。

もちろん、この現象は『ファイナルファンタジー』に限りません。『ドラゴンクエスト』の「せかいじゅのしずく」など、他の多くのRPGにも同様のアイテムは存在します。そのため、「ラストエリクサー症候群」は、RPGファン全体に通用する共通言語として広く使われています。

あなたも予備軍? 簡単診断チェック

「ラストエリクサー症候群」は、一部のゲーマーだけに見られる特別な現象ではありません。実は、多くの人がその気質を持っています。

以下の項目にいくつ当てはまるか、ぜひチェックしてみてください。

【ゲーム編】

- RPGをクリアした後、アイテムボックスに最強回復アイテムが未使用で残っていることが多い。

- 「ちからのたね」のような能力アップアイテムを、誰に使うか悩みすぎて結局使わずにいる。

- 『ポケモン』の「マスターボール」は、伝説のポケモンよりも“もしも”の時のために取ってある(または記念品になっている)。

- ソシャゲの貴重なガチャ石やアイテムを、「もっと良いキャラが来るかも」と温存しがちだ。

【日常生活編】

- プレゼントされた高級なお菓子や紅茶を、「特別な時に」としまい込み、気づけば賞味期限が切れている。

- 「もったいないから」という理由で、買ったまま一度も着ていない服や使っていない食器がある。

- 有給休暇を使い切ることに、なぜか少し抵抗や罪悪感を感じてしまう。

どうでしたか?

もし一つでも「あるある!」と感じたなら、あなたもラストエリクサー症候群の素質アリかもしれません。

ゲームだけでなく、日常生活にも通じるこの「もったいない」という感覚。その裏には、実は人間の誰もが持つ、ある共通の心理が隠されているのです。

次の章で、その心のメカニズムを詳しく見ていきましょう。

なぜ使えない?心理学で解き明かす3つの原因

では、なぜ私たちはこれほどまでに貴重なアイテムを使うことをためらってしまうのでしょうか。その背景には、ゲームの設計だけでなく、人間の心に深く根差した、いくつかの興味深い心理的な要因が複雑に絡み合っています。

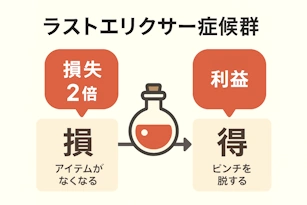

原因1:損失回避バイアス

心理状態では、「何かを得る喜び」よりも「何かを失う痛み」を約2倍も強く感じるようにできています。これは行動経済学で「損失回避バイアス」と呼ばれる、人間の基本的な性質です。

例えば、「1万円をもらう喜び」と「1万円を失う悲しみ」を比べると、後者の方が心理的なインパクトがずっと大きいのです。

これをラストエリクサーに当てはめてみましょう。

使うことの利益: 「ピンチを脱出できる」

使うことの損失: 「貴重なアイテムが1つなくなる」

この時、私たちの心は無意識に「失う」ことの悲しみや後悔を過大評価してしまいます。「もし、この後もっと大変な場面が来たらどうしよう…」という、未来の後悔に対する恐怖(FOMO:Fear of Missing Out)が、目の前の利益よりも大きく感じられてしまうのです。これが、使用をためらわせる最大のブレーキとなっています。

原因2:選択のパラドックス

「せっかくの最強アイテムなのだから、最高のタイミングで使わなければ意味がない」

こんな風に、完璧な使い方を求めすぎることも、行動を縛る一因です。

心理学では、選択肢が多すぎたり、一つの選択が重要すぎたりすると、かえって人は決断できなくなってしまう現象を「選択のパラドックス」と呼びます。

「今使うべきか?」「次のボスまで待つべきか?」「いや、裏ボスまで温存すべきか?」

完璧な答えを追い求めるあまり、考えすぎて動けなくなり、結果として「使わない」という、決して最善とは言えない選択をしてしまうのです。特に、誰に使うかを選ぶ必要がある能力アップアイテム(ちからのたね等)で、この傾向はより顕著になります。

原因3:コレクション心理

ゲーム内で数個しか手に入らない希少なアイテムは、いつしか攻略ツールとしての役割を超え、一種のトロフィーや記念品のような特別な価値を持つようになります。

一度手に入れると「これは自分のものだ」という愛着が湧く「所有効果」も相まって、アイテムを持っていること自体に満足感を覚えるようになります。

こうなると、アイテムを使うという行為は、単なる「消費」ではなく、大切な「コレクションを失う」ことのように感じられてしまいます。攻略上のメリットよりも、コンプリート状態を維持したいというコレクション心理が勝ってしまうのです。

ゲーム別「あるある」事例集

ラストエリクサー症候群は、特定のゲームに限った話ではありません。私たちがプレイする様々なゲームの中に、形を変えた「ラストエリクサー」が存在します。ここでは、特に代表的な例をいくつか見ていきましょう。

ファイナルファンタジーシリーズ:「エリクサー」「ラストエリクサー」

まずは、この症候群の語源となった王道RPG『ファイナルファンタジー』シリーズです。味方全員のHP・MPを全回復させる「ラストエリクサー」はもちろん、一人を全回復させる「エリクサー」ですら、「もったいない」と感じて温存しがちなアイテムの代表格です。

ドラゴンクエストシリーズ:「せかいじゅのしずく」「せかいじゅのは」「エルフののみぐすり」

『ドラクエ』におけるラストエリクサーと言えば、味方全員のHPを全回復する「せかいじゅのしずく」や、死んだ仲間を必ず生き返らせる「せかいじゅのは」などが挙げられます。シリーズによっては購入できますが、大抵では入手数が限られており、「ここぞ!」という場面が来るまで大事にふくろの中にしまわれていることが多いアイテムです。

ポケモンシリーズ:「マスターボール」

どんなポケモンでも必ず捕まえられる、捕獲率100%の究極の「マスターボール」。

ゲーム内で基本的に1つか2つしか手に入らないため、多くのプレイヤーがパッケージを飾る「伝説のポケモン」「準伝説ポケモン」または「色違いポケモン」のために取っておきます。しかし、実際にはハイパーボールなどを数十個投げて自力で捕獲できてしまうことも多く、「色違いのポケモンのために」「もっと珍しいポケモンのために」と温存し続けた結果、記念品としてバッグに眠らせてしまうケースが後を絶ちません。

能力値アップアイテム:「ちからのたね」「いのちのきのみ」「〇〇アップ」など

RPGでキャラクターのステータスを永久に上昇させる、いわゆる“ドーピングアイテム”も、この症候群の典型例です。

「主人公に使うべきか?」「一番好きなキャラに全部使うべきか?」「長所を伸ばすべきか、それとも短所を補強すべきか?」など、一度使うと取り返しがつかないため、プレイヤーは究極の選択を迫られます。その結果、悩みすぎて判断を先延ばしにし、誰にも使わないままクリアしてしまうことが少なくありません。ちなみに筆者は最後まで取っておいてラスボス前に一気に使う派です。

ソーシャルゲーム(ソシャゲ):終わらない温存地獄

サービスが続く限り、常に新しいイベントやキャラクターが登場するソーシャルゲームは、ラストエリクサー症候群の温床とも言えます。

ガチャ石やチケット: 「今引くより、次のフェス限キャラまで待った方がいいかも…」

スタミナ回復薬: 「いつか来る“本気で走る”イベントのために取っておこう…」

限界突破用アイテム: 「本当に好きな“推し”が来るまで絶対に使わない!」

しかし、「もっと良い機会」を待ち続けた結果、ゲーム自体に飽きてしまったり、最悪の場合は突然のサービス終了で、貯めに貯めた貴重なアイテムが全て無に帰してしまう悲劇も起こり得ます。終わりが見えないソシャゲでは、アイテムの使い時をよりシビアに見極める必要があると言えるでしょう。

ローグライクゲーム

ローグライクゲームにおける「ラストエリクサー症候群」は、他のゲームジャンル以上に深刻な問題となりやすい現象です。もったいないからと貴重なアイテムを温存し続け、結局使うことなくゲームオーバーになってしまう――そんな経験をしたプレイヤーは少なくありません。特に「風来のシレン」や「トルネコの大冒険」に代表される不思議のダンジョンシリーズでは、この症状が顕著に現れます。

ローグライクの特徴は、入るたびに構造が変わるランダム生成のダンジョンと、予測不能な敵の配置やイベント、そして死亡時に全ての所持品や装備を失い、最初からやり直しになるという厳しい仕様です。こうしたゲーム設計により、「いざという時のために」と大事にとっておいたアイテムが、予期せぬ事故(プレイミス)や強敵の出現によって一度も使わないまま全ロスするという悲劇が頻発します。

「もう少し先まで進んでから使おう」「階段までなら問題ないだろう」「ボス戦まで温存しよう」と考えているうちに、強敵の急襲や囲まれた状況から逃れられず、そのまま倒されてしまうケースは後を絶ちません。こうした温存癖は、単に生き延びるチャンスを逃すだけでなく、アイテムの性能や使い所を学ぶ機会を失い、立ち回りの幅を狭めるという副作用も伴います。ローグライクでは、プレイ中の判断力と経験値こそが最大の武器であり、使わずに終えてしまえば、そのアイテムは最初から「持っていなかった・存在しなかった」も同然です。

このジャンルでは、「どうせ倒れれば失う」という前提を持ち、必要な時には迷わず使う姿勢が何より重要です。生き残ることこそが最優先であり、温存よりも「ここぞ」という場面で使う勇気が攻略の鍵になります。たとえ使った結果うまくいかなかったとしても、その経験は次の挑戦に必ず活かされるでしょう。繰り返しプレイするローグライクだからこそ、使って生き延びる選択は長期的に見て最も合理的で、ラストエリクサー症候群を克服する第一歩となるのです。ローグライクゲームは、私たちに「アイテムは使ってこそ価値がある」という、ラストエリクサー症候群を克服するための本質的な教訓を、最も厳しい形で教えてくれるジャンルなのかもしれません。

ゲームだけの話じゃない!日常に潜む「ラストエリクサー」

この「もったいない」という心理は、ゲームの世界を飛び出し、私たちの日常生活にも深く根付いています。形は違えど、本質は同じ。あなたもきっと、身の回りで何かしらの「ラストエリクサー」を抱えているはずです。

「モノ」

私たちのクローゼットや食器棚には、使われる日を待ちわびるアイテムが眠っています。プレゼントされた高級な食器、奮発して買ったブランドの服、特別な記念日用のワインなど。「いつか来る特別な日に使おう」としまい込んだまま、結局その「特別な日」が来ないまま何年も経っていませんか? 使う機会を逸したアイテムは、ただ場所を取り、古びていくだけです。また、「どうせなら一番お得なタイミングで使いたい」と考えているうちに、商品券やポイントの有効期限が切れてしまった経験はないでしょうか。日本では、年間数百億円規模のギフトカードが未使用のまま失効しているというデータもあり、これも典型的なラストエリク-サー症候群の一例です。

「コト」

形のない「時間」や「機会」もまた、私たちが温存しがちなリソースです。「急な病気やトラブルのために取っておこう」「周りが忙しそうだから使いにくい」といった理由で、有給休暇を使い切れずにいませんか? 休むという権利(アイテム)を温存した結果、心身の疲労が蓄積してしまっては本末転倒です。さらに、「いつか長期旅行に行きたい」「時間ができたら資格の勉強を始めよう」。そう思いながら、目の前の忙しさを理由に、自己投資や楽しみの機会を先延ばしにしてしまう。しかし、最高のタイミングは永遠に来ないかもしれず、その間に情熱や体力が失われてしまう可能性もあります。このように、私たちの生活は大小さまざまな「ラストエリクサー」で溢れています。「いざという時のため」という備えは大切ですが、過度な温存は、人生を豊かにするはずの機会を逃す原因にもなりかねないのです。

ビジネスシーンにも潜む「機会損失」という名の症候群

個人の生活だけでなく、組織や企業の意思決定においても、ラストエリクサー症候群は深刻な影響を及ぼすことがあります。ビジネスの世界では、それは「機会損失」という、より手痛い結末につながります。

タイミングを逸した技術やアイデア

革新的な技術や画期的な事業アイデアを、「市場が完全に熟すまで」「完璧な製品になるまで」と、社内で温存しすぎてしまうケースです。最高のタイミングを待ちすぎた結果、競合他社に先を越されてしまったり、時代のニーズが変化し、アイデアそのものが陳腐化(時代遅れ)してしまう。かつての携帯電話業界のノキアが、スマートフォン市場への本格参入を遅らせた結果、急速にシェアを失った事例は、このビジネス版ラストエリクサー症候群の典型例と言えるでしょう。温存していた「切り札」が、市場の変化によって価値を失ってしまったのです。

決断の先延ばしによる機会損失

目の前に投資や事業拡大のチャンスがあっても、「もっと良い条件が出てくるかもしれない」「失敗のリスクが怖い」と決断を先延ばしにしてしまうのも、この症候群の一種です。例えば、業務効率を劇的に改善するAIツールの導入を、「もう少し様子を見てから…」と躊躇している間に、ライバル企業はどんどん生産性を向上させて差をつけていくかもしれません。慎重さはもちろん重要ですが、過度なリスク回避は、本来得られたはずの成長や利益という大きなリターンを逃す原因となります。ビジネスにおける「ラストエリクサー」は、時に企業の命運を左右するほど重要な決断なのです。

【コラム】ラストエリクサー症候群と海外での呼び方・関連用語

ラストエリクサー症候群は、なにも日本だけの特殊な現象ではありません。

希少なアイテムを「もったいなくて使えない」という心理はどうやら世界共通で、海外のゲーマーコミュニティでも広く認識されています。

英語圏では「Elixir Syndrome」や「Too Good to Use Syndrome」(使うには良すぎる症候群)と呼ばれることが多く、ほかにも“Saver’s Syndrome”や“Consumable Hoarding”といった呼び方で語られることもあります。文化や言語は違っても、ゲームが生み出す心理的な行動パターンには普遍性があり、日本の「もったいない」精神と通じる部分も見られます。

心理学や行動経済学の分野でも、この現象は「item hoarding behavior(アイテム貯蔵行動)」や「choice paralysis(選択麻痺)」として研究対象となっています。消費者行動の一種として、ゲーム外の領域にまで応用可能な興味深いテーマです。

このラストエリクサー症候群には、いくつかの関連・派生用語があります。代表的なものを整理すると以下の通りです。

エリクサー症候群(エリクサー病)

ラストエリクサー登場以前から存在する呼び名で、希少な回復アイテムや強力な消耗品を温存してしまう心理現象を指します。『ファイナルファンタジー6』でラストエリクサーが登場した後、現在の名称が広まりました。

逆ラストエリクサー症候群

価値が低いと誤って判断したアイテムを安易に売却・廃棄してしまい、後になって必要性が判明して後悔する現象です。本当の使い所で必要になったときにはすでに手元になく、攻略の大きな障害となるケースもあります。

ポーション症候群

店で購入できるポーションややくそう、ソーシャルゲームで配布されるスタミナ回復薬など、容易に入手できる低価値アイテムすら温存してしまうという強い節約志向・バイアスがかかっている状態です。「いつか効率的に使うときが来るだろう」と考え、数百単位で溜め込むユーザーもいます。

日本独自の文化的背景としては「もったいないお化け」という言葉が象徴的です。「大切にしないとお化けが出る」という教えは、物や資源を無駄にしない価値観を子どもの頃から刷り込むもので、この感覚がゲーム内のアイテム温存にも影響している可能性があります。こうした文化や心理は国境を越えて共有され、ラストエリクサー症候群は世界中の人々に共感され続けています。

「もったいない」を卒業!ラストエリクサー症候群との上手な付き合い方

「もったいない」という気持ちは決して悪いことではありませんが、過度になると楽しみを制限してしまいます。しかし、ちょっと意識を変えるだけで、この「もったいない」の呪縛から解放され、ゲームも人生も、もっと豊かに楽しむことができます。

1. 発想の転換で「使わないこと」こそが最大の損失と考える

まず最も大切なのは、「アイテムは使うために存在する」という原点に立ち返ることです。使われずにエンディングを迎えたラストエリクサーに価値はありません。アイテムが持つ真の価値は、プレイヤーの冒険を助け、困難な状況を打開するところにあります。「宝の持ち腐れ」こそが最大の「もったいない」である、と発想を転換してみましょう。

2. 使用することの価値を再評価する

アイテム(や資源)を使わずに取っておくことの「機会損失」を考えてみましょう。使わないことで得られる心の安心と、使うことで得られる実際の利益を天秤にかけると、多くの場合後者の方が大きいものです。

「使わずに後悔するより、使って満足するほうが楽しい!」という考え方を持ってみましょう。

3. 自分なりの「使用ルール(しきい値)」を設定する

感情で判断しようとすると、「もったいない」という気持ちが勝ってしまいます。そこで有効なのが、事前に自分なりの使用ルールを決めておくことです。

ゲームでの具体例としては、「パーティメンバーのHP/MPが全員50%以下になったら○○を使う」「ボスに負けたらリベンジでは惜しみなく貴重アイテムを使う」などがあります。現実生活では「貯金がいくらになったら旅行に行く」「月収の○%まで自分への投資に使う」といった明確な基準を設けると良いでしょう。

4. 段階的使用戦略

最初は通常の戦略で挑戦し、失敗した場合は次回から貴重アイテムを積極的に使用する、という段階的なアプローチが有効です。多くのゲームでは序盤使用が有利または不利にならない設計になっています。ドーピングアイテム(ちからのたね、いのちのきのみなど)は手に入れたタイミングで使うことで、序盤からちょっと楽に進められるメリットがあります。一方、純粋に最終ステータスを最大化したい場合は、使うタイミングはいつでも効果は変わらないので、終盤にまとめて使ってもOKでしょう。

5. 小さな成功体験を積み重ねる

いきなり最強アイテムを使うのに抵抗があるなら、まずは手に入りやすいアイテムから試してみましょう。少し貴重だけれども補充が効くアイテムをピンチの際に積極的に使ってみることから始めます。そして、アイテムのおかげで劇的に戦況が楽になる爽快感を体験し、最終的に「アイテムを使う=楽しい、気持ちいい」というポジティブな経験を積み重ねていくのです。この小さな「使用体験」を積み重ねることで、「使ってもそれほど大変なことにはならない」という安心感が生まれ、「もったいない」というネガティブな感情を上書きできます。

6. 「代替可能性」を意識する

「このアイテムがなくても、他の方法で何とかなる」と考える癖をつけることも有効です。ゲームの場合は様々な攻略法が用意されており、戦略、他のアイテム、レベル上げなどで代替可能です。最強のアイテムはあくまで選択肢の一つに過ぎません。現実の場合も、将来的に別の方法で入手できる可能性や代替品が存在することが多いので、「唯一無二」という思い込みを疑ってみましょう。

おわりに

「ラストエリクサー症候群」は、未来に備え、損失を避けたいという、人間の合理的でごく自然な心理から生まれる現象です。それは単なるゲームの“あるある”に留まらず、私たちの日常生活やビジネスにおける選択のあらゆる場面に出てきます。

忘れてはならないのは、ゲームのアイテムも、大切に貯めたお金も、そして貴重な時間やチャンスも、それ自体が目的ではないということです。それらはすべて、私たちの経験を豊かにし、人生という壮大な物語をより楽しく、より刺激的にするための「手段」に他なりません。

使われることなくクリアデータを飾るラストエリクサーは、ただのデジタルデータです。未来のためにと過度に温存し続けることは、時に「今」を最高に楽しむ機会を逃すことにも繋がります。もちろん、未来への備えは重要ですが、それと同じくらい、手の中にある切り札を使う勇気もまた、人生を豊かにする鍵となりますから。

おすすめ記事

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。